【衝撃】太陽の塔「内部」に隠された岡本太郎の“真のメッセージ”!なぜ、あの塔は人を惹きつけ続けるのか?

大阪のシンボルとして、半世紀以上の時を超えて私たちを魅了し続ける《太陽の塔》。1970年の日本万国博覧会(大阪万博)の会場に突如として現れたその姿は、多くの人々に強烈なインパクトを与え、今もなお万博記念公園のランドマークとしてそびえ立っています。

しかし、この巨大な芸術作品が単なるモニュメントではないことをご存知でしょうか?2018年から一般公開が始まったその内部には、生みの親である芸術家・岡本太郎が私たちに問いかける、時代を超えた“真のメッセージ”が隠されています。なぜ、太陽の塔はこれほどまでに人々を惹きつけ、感動を与え続けるのでしょうか?その秘密を、内部に秘められた展示空間と岡本太郎の思想から紐解いていきましょう。

太陽の塔とは?:万博のシンボルを超えた存在

《太陽の塔》は、1970年に大阪府吹田市の千里丘陵で開催された日本万国博覧会の「テーマ館」の一部として、芸術家・岡本太郎によってデザインされました。高さ約70メートル、広げた腕の長さは約25メートルにも及ぶその巨大な姿は、万博会場のどこからでも見ることができ、来場者に強烈な印象を与えました。

万博のテーマは「人類の進歩と調和」。多くのパビリオンが最新技術や未来都市の姿を提示する中で、太陽の塔は異彩を放っていました。それは単なる未来志向のシンボルではなく、岡本太郎が「ベラボーなもの」と称した、人間の根源的な生命力や精神性を表現する存在だったのです。博覧会閉幕後、他のパビリオンが撤去される中、多くの人々の保存を望む声によって、太陽の塔は奇跡的に永久保存が決定。そして、耐震補強工事と内部再生事業を経て、2018年からは約半世紀ぶりにその内部が一般公開され、再び多くの人々を迎え入れています。

岡本太郎の「爆発」する思想:なぜ彼は万博に異を唱えたのか?

太陽の塔の真のメッセージを理解するためには、まず岡本太郎という芸術家の思想に触れることが不可欠です。彼の代名詞ともいえる「芸術は爆発だ!」という言葉は、既成概念や常識を打ち破り、生命の根源的なエネルギーを表現しようとする彼の姿勢を象徴しています。

岡本太郎の芸術観:根源への回帰と対極主義

岡本太郎の芸術は、常に「根源」への回帰を目指していました。彼は、縄文土器に見られるような、理屈を超えたプリミティブな造形や生命力に深く傾倒し、現代社会が失いつつある野性的な感性や精神性を芸術によって呼び覚まそうとしました。彼の作品には、生と死、光と闇、破壊と創造といった「対極」にあるものが同時に存在し、それらがせめぎ合いながらも統合される「対極主義」の思想が貫かれています。これは、単なる二元論ではなく、相反するものが共存することで生まれる新たなエネルギーや真理を追求する姿勢でした。

また、岡本太郎は芸術を一部の特権階級のものではなく、大衆に開かれたものと捉えていました。美術館に閉じこもるのではなく、街中に作品を設置し、人々の生活の中に芸術を取り込む「パブリックアート」の概念を強く意識していました。太陽の塔は、まさにその思想の集大成と言えるでしょう。

「人類の進歩と調和」へのアンチテーゼ

1970年の大阪万博は、「人類の進歩と調和」をテーマに掲げ、科学技術の発展と豊かな未来を提示しようとしました。しかし、岡本太郎はこのテーマに対し、強い異議を唱えました。彼は、科学技術の進歩だけが人類の幸福をもたらすという「進歩史観」に疑問を呈し、むしろ人間が忘れかけている精神性や根源的な生命力こそが重要であると考えたのです。

万博のテーマプロデューサーに就任した岡本太郎は、万博会場の中心に位置する「お祭り広場」の空間全体をプロデュースする大役を担いました。彼は、未来都市を象徴するような丹下健三設計の「大屋根」を突き破る形で、自身の作品である太陽の塔を建設するという大胆な構想を打ち出します。これは、科学技術の進歩を象徴する人工的な構造物に対し、生命の根源的なエネルギーを象徴する太陽の塔が、まるで大地から突き上げるように立ち現れることで、進歩史観へのアンチテーゼを表現しようとしたものでした。

この構想は、当時の建築家や関係者から猛烈な反対を受けましたが、岡本太郎は「芸術は爆発だ!」の精神で自らの信念を貫き通しました。彼は、万博という一大イベントを、単なる技術の博覧会ではなく、人類の精神性や生命のあり方を問い直す場にしようとしたのです。

内部に秘められた「生命のエネルギー」:圧倒的な展示空間の全貌

太陽の塔の内部は、まさに岡本太郎の思想が凝縮された、唯一無二の展示空間です。地下から最上部へと続く道のりは、生命の壮大な物語を体感する旅へと私たちを誘います。

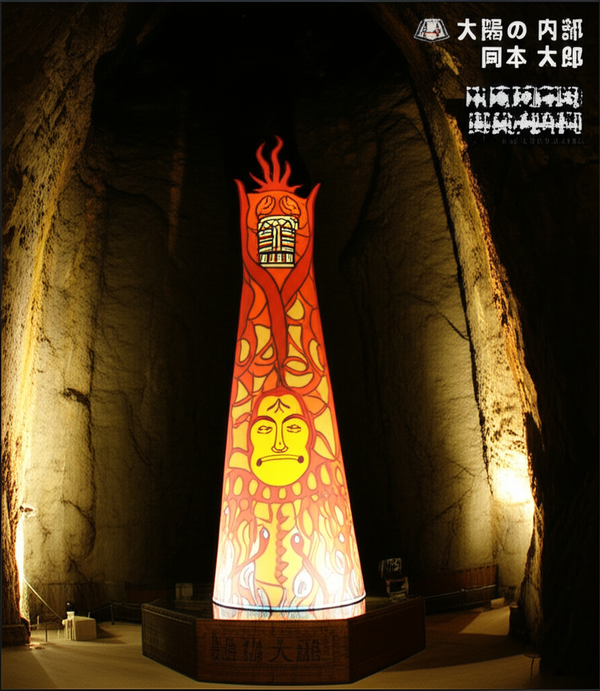

地底の太陽ゾーン:失われた顔の復元と根源の世界

太陽の塔の内部見学は、まず地下の「地底の太陽ゾーン」から始まります。ここは、万博開催当時、テーマ館の地下展示「いのり」で展示されていた「地底の太陽」が復元された空間です。

この「地底の太陽」は、高さ約3メートル、幅約11メートルにもなる巨大な黄金の仮面で、根源的な生命のエネルギーや精神性を象徴していました。しかし、万博閉幕後に行方不明となり、長らく幻の顔とされていました。2018年の内部公開に際し、当時の資料や写真をもとに忠実に復元され、再びその姿を現したのです。

プロジェクションマッピングによって刻一刻と表情を変える「地底の太陽」は、見る者を呪術的な世界へと引き込みます。周囲には、当時も展示されていた世界の仮面や神像が並び、命が誕生する前の世界や狩猟時代の人間ドラマを表現。岡本太郎が「人間の精神世界」を表す「第4の顔」と位置付けたこの空間は、生命の根源、あるいは人類の精神的な深層を表現する彼の思想が、地下空間にまで及んでいたことを示しています。

生命の樹:40億年の進化を辿る壮大な物語

「地底の太陽ゾーン」を抜けると、太陽の塔の胎内ともいえる吹き抜け空間に、高さ約41メートルもの巨大なオブジェ《生命の樹》がそびえ立っています。真っ赤な壁面を背景に、根元から頂点へと伸びる一本の樹には、アメーバなどの原生生物から魚類、恐竜、そして人類に至るまで、約33種183体もの生物模型が取り付けられ、約40億年にわたる生命の進化の過程が表現されています。

万博開催当時はエスカレーターでこの展示を眺めたそうですが、現在は階段を螺旋状に上りながら見学するスタイルです。岡本太郎は「生命の樹は太陽の塔の“血流”であり、内壁のひだは“脳のひだ”なんだ」と表現しました。塔内には、当時と同じ黛敏郎作曲の「生命の讃歌」が響き渡り、照明効果と相まって、まるで巨大な生命体の中にいるかのような感覚に陥ります。

この「生命の樹」は、単なる生物進化の図鑑ではありません。岡本太郎は、アメーバなどの原生動物を大きく、人間を小さく作ることで、「人間が最上級」という進歩史観を否定し、「全ての生き物は単細胞から生まれ根源は一つ、同じ幹につながっている」というメッセージを込めたのです。生命の多様性と連なり、そしてその根源的なエネルギーを表現することで、科学的な進歩だけでなく、生命そのものの神秘と尊さを問いかけようとした、岡本太郎の真意がここにあります。

太陽の空間と両腕:未来への視点と建築技術の粋

《生命の樹》を上り詰めた最上階には、「太陽の空間」が広がります。ここは無限の天空を表現しており、生命の樹の先端がその先の未来、宇宙へと伸びているような想像を掻き立てます。

また、太陽の塔の両腕の内部も、その構造美に驚かされます。緻密な鉄骨構造は、50年以上前の建造物とは思えないほど近未来的で、照明効果によって幻想的な雰囲気を醸し出しています。万博開催当時は、右腕の先にエスカレーターが通じており、大屋根の空中展示へと移動できたそうです。左腕は非常階段として設置されていました。これらの構造は、当時の建築技術の高さと、岡本太郎の構想を実現するための挑戦の軌跡を物語っています。

太陽の塔の「顔」が語る時間軸:過去・現在・未来、そして精神世界

太陽の塔には、その外観と内部に合計4つの顔が配されており、それぞれが時間軸における生命のあり方や、岡本太郎の思想を象徴しています。

黄金の顔(未来)

塔の頂部に位置する金色に輝く顔は、未来を象徴しています。万博会場のシンボルとして、輝かしい未来への希望と、科学技術の進歩がもたらす明るい未来への期待を表現しています。その鋭い眼差しは、未来を見据える岡本太郎の挑戦的な姿勢をも表しているかのようです。

太陽の顔(現在)

塔の中央、胴体部分に位置する顔は、現在を生きる生命の躍動とエネルギーを表現しています。力強く見開かれた目と、生命の息吹を感じさせる表情は、今この瞬間に存在する生命の力強さ、そしてその中に潜む混沌としたエネルギーを象徴しています。

黒い太陽(過去)

塔の裏側、背面に位置する黒い顔は、過去を象徴しています。根源的な生命、死と再生、そして闇の側面を内包しています。黒く塗られた顔は、生命の起源である深淵な過去、あるいは生命が持つ暗い側面や死の概念をも示唆しており、岡本太郎の「対極主義」の思想が最も明確に表れている部分と言えるでしょう。

地底の太陽(精神世界/根源)

そして、内部の地下空間に復元された「地底の太陽」は、人間の精神世界や生命の根源を表す「第4の顔」とされています。これは、目に見えない生命の神秘や、人類の深層意識にまで岡本太郎の思想が及んでいたことを示しており、太陽の塔が持つ多層的な意味合いを完全に理解する上で極めて重要な要素です。

これら4つの顔は、過去・現在・未来を貫いて生成する万物のエネルギーの象徴であると同時に、生命の中心、祭りの中心を示したものであり、岡本太郎が「人間の身体・精神の内にはいつでも人類の過去・現在・未来が一体になって輪廻している」と考えていたことを示しています。

なぜ今、太陽の塔は私たちを惹きつけ続けるのか?

太陽の塔は、単なる万博の遺産や岡本太郎の代表作という枠を超え、現代においても多層的な魅力を放ち続けています。その圧倒的な存在感と、内部に秘められたメッセージは、時代を超えて普遍的な問いを私たちに投げかけます。

普遍的な芸術性とパブリックアートとしての成功

太陽の塔は、その圧倒的なスケールと唯一無二の造形によって、見る者に強烈なインパクトを与えます。岡本太郎の思想が凝縮された三つの顔や、生命の樹の表現は、単なる美しさだけでなく、生命の根源的な力強さ、あるいは人間の内面に潜む混沌としたエネルギーを呼び覚ますような、プリミティブな感動を呼び起こします。

岡本太郎が目指した「大衆に開かれた芸術」としての太陽の塔は、まさにパブリックアートの成功例と言えるでしょう。万博という一大イベントのシンボルとして、多くの人々に親しまれ、公園のランドマークとして今もなお愛されています。芸術が一部の専門家だけでなく、老若男女、誰もが自由に触れ、感じることができる存在であることを、太陽の塔は体現しています。

歴史的・文化的価値と現代社会への問いかけ

太陽の塔は、1970年の大阪万博という、高度経済成長期の日本の象徴的な出来事を記憶する重要な歴史的遺産でもあります。当時の日本のエネルギーと未来への希望、そしてその中に潜んでいた岡本太郎の問いかけを、現代に伝える貴重なモニュメントです。2020年には国の登録有形文化財に認められ、大阪府は将来的な世界遺産登録を目指し、国の重要文化財指定を目標に学術調査を進めています。

現代社会は、数値や論理、効率性を重視するあまり、人間の感性や精神的な豊かさを見失いがちです。精神疾患患者の増加や若者の自己肯定感の低さなど、現代社会が抱える課題は、まさに岡本太郎が万博で警鐘を鳴らした「進歩主義」の行き詰まりを示唆しているかのようです。太陽の塔は、そんな私たちに対し、「人類は進歩なんかしていない」「根源に立ち返れ」という岡本太郎のメッセージを、今もなお力強く発信し続けています。

内部公開の意義と体験価値

長らく閉鎖されていた内部が2018年に一般公開されたことは、太陽の塔の魅力を再発見する上で画期的な出来事でした。失われた「地底の太陽」の復元や、「生命の樹」の再体験は、岡本太郎が太陽の塔に込めたメッセージをより深く理解する機会を与えました。来場者は、塔の内部を螺旋状に巡りながら、生命の壮大な物語を追体験し、岡本太郎の魂が宿る空間で、生命の神秘と、人間本来のあり方を問い直す貴重な体験をすることができます。

太陽の塔を訪れる前に知っておきたいこと:予約から見学のヒントまで

太陽の塔の内部見学は、非常に人気が高く、確実に見学するためには事前の準備が不可欠です。ここでは、訪問前に知っておくべきポイントをご紹介します。

事前予約の重要性

太陽の塔への入館は、前日までの事前予約制(先着順)です。乳幼児や無料対象の方も予約が必要なので、忘れずに人数に含めましょう。予約は、太陽の塔入館予約サイトから行い、一般予約(個人)の場合はクレジットカードでの事前決済が必要です。予約は手続日の120日先まで可能ですが、人気の時間帯はすぐに埋まってしまうため、早めの予約をおすすめします。

- 予約方法: 太陽の塔入館予約サイトの「一般予約(個人)」から。

- 予約可能期間: 予約手続日の120日先まで。

- 予約可能人数: 1回のご予約につき最大19名まで。20名以上の場合は団体予約となります。

- キャンセル・変更: 公園都合による閉館でない限り、支払い後のキャンセル・人数変更・返金はできません。入館日変更は、予約予定日前日の正午12時までであれば1回に限り可能です。

- 当日券: 予約に空きがない場合は販売されません。電話での問い合わせは控えましょう。

料金体系

太陽の塔入館料の他に、別途、万博記念公園自然文化園・日本庭園共通入園料が必要です。お得なセットチケットも販売されています。

- 太陽の塔入館料: 大人720円、小中学生310円

- 自然文化園・日本庭園共通入園料: 大人260円、小中学生80円

- セットチケット: 大人930円、小中学生380円

入館ルールと注意事項

快適な見学のために、以下のルールと注意事項を確認しておきましょう。

- 入館時間: 予約時間の20分前までに太陽の塔受付窓口へ。初回(10時)の予約は10分前。

- QRコード: 予約完了後に送信されるQRコードを印刷または携帯電話画面に表示して提示。

- 身分証明書: 予約手続きをした方の本人確認のため、身分証明書(運転免許証、保険証など)を持参。

- 観覧時間: 約30分が目安。塔内は一方通行です。

- 撮影: 塔内部1階(地底の太陽ゾーン及び生命の樹の1階展示フロア)のみ撮影可能。フラッシュ撮影、一脚・三脚(自撮り棒含む)の使用、商業利用は禁止。上層階へ向かう際は撮影機材を収納。

- 飲食: 館内での飲食は禁止。

- トイレ: 展示空間にトイレはないため、事前にお済ませください。受付横にあります。

- 荷物: キャリーバッグなどの大きな荷物は、コインロッカー(有料)を利用。ベビーカーの持ち込みはできません。ベビーカー置き場は自己責任で利用。

- エレベーター: 車いすの方、乳幼児(4歳未満)の方はエレベーター利用が必須。歩行困難な方、体力に自信のない方も利用可能。エレベーター利用は事前予約が必要なため、入館予約時に合わせて申し込みましょう。

- 休館日: 毎週水曜日(祝日の場合は翌日)、年末年始。悪天候などで休館する場合があるため、事前に万博記念公園公式サイトで開園情報を確認しましょう。

アクセス情報

- 最寄駅: 大阪モノレール「万博記念公園駅」より徒歩約5分。

- 車: 万博記念公園中央駐車場より徒歩約10分。

周辺施設も楽しむ:万博記念公園の魅力

太陽の塔の見学と合わせて、万博記念公園内の他の施設も訪れることで、一日中楽しむことができます。

EXPO’70パビリオン

大阪万博当時の出展施設だった鉄鋼館を利用した記念館です。万博会場を再現した模型や貴重な資料、写真、映像が展示されており、当時の熱気を体感できます。別館には、万博開催当時、太陽の塔の頂部に設置されていた初代《黄金の顔》(直径10.6m)が展示されており、その迫力に圧倒されるでしょう。

薪窯ピッツァ・カフェ NORTH GARDEN

万博記念公園内で伐採された間伐木の薪で焼く、本格的な薪窯ピッツァが楽しめるカフェです。「太陽のピッツァ」「黒のピッツァ」「黄金のピッツァ」「地底のピッツァ」と、太陽の塔の4つの顔にちなんだオリジナルピッツァは必食です。テイクアウトして、公園の美しい景色の中でピクニック気分を味わうのもおすすめです。

まとめ:太陽の塔が問いかける「生きる」ことの根源

《太陽の塔》は、単なる過去の遺物ではありません。それは、岡本太郎の魂が宿り、今もなお生き続ける芸術作品です。その巨大な姿は、私たちに過去の記憶を呼び起こし、現在の生命の躍動を感じさせ、そして未来への問いかけを投げかけます。

科学技術の進歩が加速し、情報が氾濫する現代において、私たちは時に、人間本来の感性や生命の尊さを見失いがちです。太陽の塔は、そんな私たちに対し、「あなたはどこから来て、どこへ行くのか」「生命とは何か」「人間とは何か」という根源的な問いを投げかけます。

岡本太郎は、太陽の塔を通して、私たちに「もっと自由に、もっと人間らしく生きろ」と語りかけているかのようです。そのメッセージは、時代を超えて普遍的な輝きを放ち、訪れる人々に深いインスピレーションを与え続けています。ぜひ一度、太陽の塔の内部に足を踏み入れ、岡本太郎が込めた“真のメッセージ”を体感してみてください。きっと、あなたの心にも「爆発」が起こるはずです。